中山道環八交差点

実に一年余りの中断の後、復帰戦である。まぁ一年全く歩いていないかというと実は秋葉街道とか散歩はしていたわけで、中山道の最後をどうしてこんだけ放置していたかというと、余りに俺様の生活圏に近いうえ、何故に休みの日に都会を散歩せにゃいかんのかといった気持ちもありまた仕事で何度か志村坂上に来たことが有るのになんで休みのにこの忌まわしき(笑)志村坂上を目指さなきゃ行けないんだというところもあり・・・。

で前回は志村坂上でゴールしたのだが環八の交差点から真っ直ぐ17号を歩いており、よくよく調べるとどうも違うようなのでちょっと戻って志村三丁目駅から環八と中山道の交差点当たりを目指して出発点とした。

軽トラが頭だしているところを右

緩やかに登る

清水坂手前の椎の木

清水坂の石碑

清水坂

歩道のプレート

馬頭観音

またまた清水坂の石碑

国道17号に復帰

志村一里塚

交通量の激しい17号

ビール

スタミナラーメン

ラーメン屋

首都高5号線

まもなく縁切り榎

縁切りガチャポン

縁切り榎

板橋宿の広場

板橋宿上宿

板橋宿の板橋

石神井川

板橋を超えても宿場は続く

板橋宿仲宿

国道17号を渡る

埼京線板橋駅

赤羽線仲仙道踏切

遮断機の向こう側

滝野川に入る

明治通り

庚申塚商栄会

都電荒川線

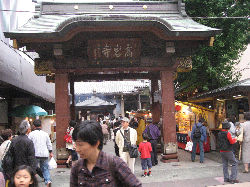

巣鴨地蔵通り商店街

高岩寺

山手線を越える

緩やかに2車線の道を登っていく。やがて右手にでっかい椎の木を眺めながら突き当たりを左に坂を登っていく。

この椎の木(スダジイ)には保存樹木とプレートが掲げられていたが樹齢等については記されていなかった。

で突き当たりを左に行き坂を登るようだが、傍らに”清水坂”と刻まれた石碑があった。

清 水 坂 日本橋を旅立ち旧中山道で最初の箇所。隠岐殿 坂、地蔵坂、清水坂と、時代とともにその呼び名 を変えました。この坂は急で、途中大きく曲がっ ていて、街道で唯一富士を右手に一望できる名所 であったと言われています。坂の下には板橋・蕨 両宿をつなぐ合の宿があり、そこには志村名主屋 敷や立場茶屋などがあって、休憩や戸田の渡しが 増水で利用できない時に控えの場所として利用さ れていました。この辺りは昭和三十年代頃までは 旧街道の面影をのこしていましたが、地下鉄三田 線の開通など、都会化の波によってその姿を変え ました。 平成十二年三月 板橋区教育委員会 |

足下を見ると往時の風景がプレートとして埋め込まれている。まぁここに暮らす人には往時の中山道って言ったって目の前の道なのでこんな細工は税金を無駄に使っていると感じてしまうかも知れないが、通りすがりの旅人には感慨深いものがある。まぁなんと言ってもあと数時間でゴールだもんな。

でこれまで”坂”と名の付くところを幾つも通り過ぎてきたが中でも緩い坂である。とは言え坂を登り切ったところには馬頭観音があり、かつてはそこそこの難所だったようだ。

で坂の下にも清水坂の石碑があったが、登り切ったところにも石碑が公平に用意されていた。

坂を登り切って再び国道17号に合流。一転して閑静な住宅地から往来の激しい幹線道路を歩くことになる。

復帰後3分ほどで前回のゴール地点の志村一里塚の前に辿り着いた。

しかし、腹減ったなぁ。結構交通量の激しい17号を歩いているのだが飯屋が見あたらない。

巣鴨の有名店のカレーうどんなんぞお勧めされてたりするが、巣鴨まで頑張りたくないなあ。

うわさでは17号と環七の交わる辺りはラーメン激戦区だとかいうのだが・・・。

などと思っていると一軒のラーメン屋が目に入った。周りを見るが他に選択肢がないのでここに入った。

まぁ残り10kmほどなので体力付ける必要もないのだが、メニューに書かれたスタミナラーメンに心惹かれるものがあったのでこいつとビールを頼んだ。

程なく出てきた冷たいビールで喉を潤していると・・いや喉が渇くほど歩いてないがでーんと出てきたのは、レバニラ炒めがでーんと載ったラーメンだ。まぁラーメンと単品でレバニラ炒めで良いような気もするが、若いときのように、ビールとラーメンと餃子と炒飯を同時にやっつけられる胃袋があればまだしも寄る年波には勝てず、どんどん小食になっている今日この頃。それでもあれこれ美味しいものを食べたいと言うときにレバニラ炒めとラーメンが同時に楽しめるこいつはなかなかの発明だ。味もピリ辛のスープと具のレバニラがマッチしているような気もする。

でラーメン屋を後にし、ゴール目指しててくてくとお腹を揺らしながら歩いていく。

中山道はラーメン屋を出て17号が首都高5号線の下になるところで左手に逸れる。幹線道路から逸れる前に昼飯を済ませて良かった。

国道17号から離れて10分余り・・・。縁切り榎の幟がみえてきた。

でなかに入るとなんだか神社の様な祠とガチャポンがあった。

ガチャポンの中には縁切りみくじが入っている。特に切りたい縁もないというか、多少のことなら辛抱するから結んで欲しい縁のほうがあったりする俺様だが愉快なので回してみた。

結果

あなたやろうとしているリセットは、非常にうまくいくでしょう。

あはは。結ばれる前からリセットされてる。おまけに大吉だ(泣)。

で祠の後ろには榎が植えられているがこの幹の太さじゃ2代目縁切り榎のようだ。

縁 切 榎 (板橋区登録文化財) 江戸時代には、この場所の道をはさんだ向かい側に旗本近藤 豊之助の抱屋敷がありました。その垣根の際には榎と槻の古木 があり、そのうちの榎がいつの頃からか縁切榎と呼ばれるよう になりました。そして、嫁入りの際には、縁が短くなることを おそれ、その下を通らなかったといいます。 板橋宿中宿の名主であった飯田侃家の古文書によると、文久 元年(一八六一)の和宮下向の際には五十宮などの姫君下向 の例にならい、榎をさけるための迂回路がつくられています。 そのルートは、中山道が現在の環状七号線と交差する辺りから 練馬道(富士見街道)、日曜寺門前、愛染通りを経て、板橋宿 上宿へ至る約一キロメートルの道のりでした。 なお、この時に榎を菰で覆ったとする伝承は、その際に出 された、不浄なものを筵で覆うことと命じた触書の内容が伝 わったものと考えられます。 男女の悪縁を切りたい時や断酒を願う時に、この榎の樹皮 を削ぎとり煎じ、ひそかに飲ませるとその願いが成就すると され、霊験あらたかな神木として庶民の信仰を集めました。 また、近代以降は難病との縁切りや良縁を結ぶという信仰も 広がり、現在も板橋宿の名所として親しまれています。 平成十八年一二月 板橋区教育委員会 |

中山道板橋宿上宿 江戸時代の五街道の一つである中山道は、 江戸と京を結ぶ大動脈として、人々の往来 や物資の流通、文化の交流などをささえて きました。 板橋宿は中山道の第一番目の宿場であり、 その長さは十五町四十九間(約一.七km)で した。天保十四年(一八四三)には人□二 四四八人、家数五七三軒を数え、旅籠屋、 料理屋や駕籠屋など様々な店舗が軒先を並 べていました。板橋宿は日本橋方面から平 ・尾宿・中宿・上宿に分かれており、石神井 川にかかる板橋から現在の環状七号線あた くりまでが上宿でした。 平成十四年(二〇〇二)は、中山道に伝馬 制度が成立したとされる慶長七年(一六〇 二)から四〇〇年目にあたり、それを記念 して各宿に石碑を建立しました。 平成十四年十一月 板橋区教育委員会 |

というわけで今では普通の商店街の板橋宿に入る。

3分ほどで板橋宿の名の由来となったとされる”板橋”に到着。

わざわざ歩道部分は板を敷いてあるのにはちょっとびっくりした。

でこの板橋の下を流れる石神井川だが、橋からダイブしたらまず命が無いぐらいの高さがある。

当時じゃ橋桁無しでは橋を架けられないと思うが高さがありすぎて橋桁は無理だ。と言うことは一旦下まで下った所に架橋されていたのではなかろうか。まぁこれだけの高さを一旦下って再び登るとなると橋は架かっていてもそこそこの難所だったような気がする。

板橋を渡っても宿場はまだまだ続く。全長1.7kmというから歩ききるまで30分は掛かる大きな宿場である。

10分ほど歩くと旧中山道仲宿の交差点に出た。脇には蕨宿2里半と刻まれた現代版の道標が建っている。

この交差点から先が仲宿のようで、宿場としてもでかいが、商店街としてもかなりの規模である。

交差点を渡ると

中仙道板橋宿 これより仲宿商店街 日本橋より 二里二十町九間 (十キロ五十二メートル) これより北上すれば 上州高崎を経て 越後路・木曽路に至る |

まだ日本橋まで10kmあるのか・・・。まぁ今14時だから16時半には日本橋到着でしょうな。

5分ほど歩くと国道17号に突き当たる。かつての宿場の真ん中を国道と首都高が貫いている。斜めに横断できないので横断歩道で迂回し、ビルに挟まれた谷間でのようなかつての宿場の続きに向かう。 国道17号を越え10分ほどで埼京線の板橋駅に到着。ロータリーの植え込みには旧中山道の標識が建っている。

で埼京線の踏切を渡ろうとすると遮断機が降りてきた。踏切の名前はかつての名前である赤羽線 仲仙道踏切と書かれていた。

電車が通りすぎた後、踏切の先に↑巣鴨2km 池袋2.4km→と書かれた標識があった。あと30分余り歩くと周りを歩いている人の平均年齢が一気に上がるのか・・・・。

というわけで踏切を越えると板橋区にさよならして北区滝野川に入った。

あまり北区といっても赤羽くらいしか知らないのでピンと来ないのだが、地図を見ると豊島区巣鴨と板橋区板橋のわずかな隙間に北区滝野川が収まっている。

で踏切を越えて5分余りで明治通りと交差する堀割交差点にて巣鴨に入った。

街灯には庚申塚商栄会のプレートがあるのだが商店街にしてはちょっと寂しい。まぁこの先に巣鴨地蔵通り商店街を控えているからなぁ。

そうこう言っているうちに都電荒川線の踏切に差し掛かると埼京線に続いて路面電車が俺様の行く手を阻む。

都電荒川線の踏切を越えると巣鴨地蔵通り商店街だった。

歩道にまで品物が陳列され、人通りもかなり増えてきた。

とげぬき地蔵で有名な高岩寺の辺りに来ると人出も最高潮になり、中山道を歩いた中では軽井沢銀座に匹敵する人混みである。

もっとも年齢層は高めだが・・・。

周りを見ると名物?の赤い下着が売られているので、ネタになるかと買おうかなとも思ったがいずれもゆったりしたデザインばかりで俺様がはけるようなセクシーなものは無かった。

というわけでのんびり史跡見物もままならない状況だったので押し寄せる人混みをかわしつつ足早に進み巣鴨駅の駅前にでた。

山手線を越えいよいよ山手線内側の都心に足を踏み入れた。

徳川慶喜巣鴨屋敷跡

徳川慶喜巣鴨屋敷跡附近

本駒込二丁目

日本橋から5km

東大前

日本橋から4km

またまた東大の門

赤門

東京医科歯科大学裏あたり

神田明神

日本橋から2km

神田明神下交差点

昌平橋の上

神田川

赤煉瓦の高架沿いに歩く

神田に入る

日本橋から1km

日本橋三越のあたり

日本橋到着

日本橋道路元標

で白山通りを歩いていると徳川慶喜巣鴨屋敷跡と刻まれた石碑があった。

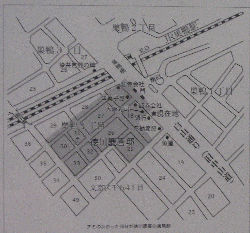

巣鴨に住んでいた徳川慶喜 徳川幕府十五代将軍徳川慶喜〔天保八年(一八三七)〜大正二年 (一九一三)〕がこの巣鴨の地に移り住んだのは明治三十年(一八九 七)十一月、慶喜六十一歳のことであった。大政奉還後、静岡で 長い謹慎生活を送った後のことである。翌年三月には皇居に参内、 明治三十五年には公爵を授けられるなど復権への道を歩んだ。 巣鴨邸は、中山道(現白山通り)に面して門があり、庭の奥は 故郷水戸に因んだ梅林になっており、町の人からは、「ケイキさ んの梅屋敷」と呼ばれ親しまれていたという。慶喜が巣鴨に居住 していたのは明治三十四年十二月までの四年間で、その後小日向 第六天町(現文京区小日向一・四丁目付近)に移った。その理由 は、巣鴨邸のすぐ脇を鉄道(目白〜田端 間の豊島線、現在のJR山手線)が通る ことが決まり、その騒音を嫌ってのこと とされている。 平成十年五月 巣一商店会 豊島区教育委員会  アミのかかった部分が徳川慶喜巣鴨邸 |

まぁここにかつて壮大な屋敷があった雰囲気は周りにビルが建ち並び全く残されていない。

慶喜さんちがあった千石から10分ほど歩くと本駒込二丁目の交差点に出た。ふと見ると建物の壁に旧駕籠町と旧町名について記されたプレートが貼られていた。 まぁその隣に貼られている「呑んベエの行きつく先は只一軒駒込在の木兵衛の店」という筆文字も気になったが・・・

旧駕籠町 昭和41年までの町名 むかし巣鴨村に属した。 元禄10年(1697年)幕府の御駕籠の者51人に土地を 与えられ、巣鴨御駕籠町と呼ばれた。 明治2年、御の字をとり巣鴨駕籠町とした。 同5年、旧加賀藩中屋敷の前田邸を合併、同 24年、小石川駕籠町と改めた。 御駕籠の者とは、将軍専用の駕籠を担ぐ人 文京区 |

巣鴨駅前から白山通りこと国道17号を歩くこと25分余りで「日本橋から5km」の標識を見つけた。16時頃には感動のゴールなわけで2002年6月以来の日本橋である。あれから6年あまり色々な所を巡って再び日本橋に戻って来る訳だが今ひとつ感動はない。

まぁさっきから俺様の生活圏を歩いているわけだから当然か。

やがて東大前に差し掛かる。中山道は東大のキャンパスの中を貫いているらしいがリサーチ不足なのでそのまま17号を歩く

東大のキャンパス沿いを歩いているとまたまた旧町名についての看板が建っていた。

旧森川町 江戸時代は森川宿と称した。明治五年に岡 崎藩主本多家の屋敷と、先手組屋敷と併せて 森川宿から森川町と名づけた。 先手組頭は森川金右衛門で、中山道の警備 にあたった。与力はたいてい森川氏の親族で 同じく森川姓を称していたのが森川宿といわ れた。宿と阿当時中山道の建場であったから である。建場とは馬建場で人馬の休むとこ ろであった。 森川町の中心に、本多平八郎忠勝つを奉る映 世神社があったが戦後廃社となった。 町内には徳田秋声などの文人が多く住ん でいた。 |

実はこの後、今度は甲州街道を歩こうと目論んでおり、都合の良いことにかつての甲州街道を辿ると東京駅を貫いているため、日本橋到着が再スタートになり、帰りの電車に乗る東京駅が真のゴール地点だったりする。

でまたまた東大の門があった。さっきの門から5分ほどの距離なんだが・・・。

しばらく歩くと今度は赤門があった。こちらは見せる門で出入り口としては機能していないのかな。

赤門を過ぎると旧町名の本郷について書かれた看板があった。元々は湯島の一部だったそうで湯島郷の本郷(中心)というところからその名が起こったらしい。

で本郷通りを神田明神に向けて歩く

実際のルートは一本東側の路地を入り神田明神の前で本郷通りに合流するのが正しいらしい。

これは2009年のゴールデンウィークに北国街道を追分から善光寺にむけて歩いたときに立ち寄った中山道資料館の館長より当時の浮世絵と地図を重ね合わせて説明いただいた。神田明神前の茶店の前が中山道なのだそうである。

そんなこととはつゆ知らず順天堂大学、東京医科歯科大学の裏手を進み神田明神前を通過。

以前神田明神は参拝したので今日は良いかとそのまま通過。で湯島聖堂そばの公園でトイレ休憩+一服。

都内の旧街道は風情云々はアレだがトイレには事欠かないのが有り難い。

で湯島聖堂の脇の坂を下っていると日本橋から2kmの標識を見つけた。

目の前の神田明神下の交差点の先は秋葉原である。

なんか買う物でも有ったかな?あと2kmだし寄り道していこうか・・・。

とも考えたが、確固たる目的無しに電気街に足を踏み入れるとさしたる必要もないのに安い!とばかりに 要らん物を買い込んでしまう俺様にとってはおそらく街道一のデンジャースポットである。

こうした衝動買いのお陰で俺様の押し入れには、日の目を見ることの無かった今や入手不能の電子パーツやかつてパソコンと呼ばれたが今となってはガラクタ以外の何もんでもない物がぎっしり詰まっている。いい加減始末したいのだが、要・不要の判断をしていたらきっと捨てられないので、えーいみんな捨てちゃえ〜と一念発起する日まで封印しておこう。

とりあえずJUNK屋へ足を伸ばさなきゃガラクタはこれ以上増えないはずだ。

と心の葛藤に打ち勝ち、神田明神下の交差点を直進することなく昌平橋に向かって右折した。

昌平橋のたもとには旧町名の神田旅籠町についての説明があった。

千代田区町名由来板 かんだはたごちよう 神田旅籠町 この周辺は。かつて神田旅籠町と呼ばれていました。 昌平橋の北側にあたるこの地は、中山道の第一の宿場である板橋宿、日光御成街道 の宿場町である川口宿への街道筋として、旅籠が数多く立ち並んでいたため「旅籠 町」と呼ばれるようになったと伝えられています。 江戸幕府は、五街道のなかでも、遠く京都に通じる東海道と中山道の整備にとくに 力を入れていました。また、日光御成街道は将軍が日光参拝の際、必ず通った街道 で、現在の国道122号にほぼ相当します。こうした二つの重要な街道の拠点となる町 が旅籠町だったのです。 しかし、天和二年(1682)に江戸で大火事が起こります。浄瑠璃や歌舞伎でも有名 な「八百屋お七」の大火です。もともとあった旅籠町はこの火災で類焼し、北側の 加賀金沢藩邸跡地に替地を与えられました。そして元禄七年(1694)には、浅草御門 の普請のため、馬喰町・柳原周辺の町が代地を与えられ移転しています。これを機に 旅籠町にも一丁目と二丁目ができました。さらに、明治二年(1869)には、昌平僑と 筋違橋の北側にあつた幕府講武所付町屋敷が神田旅籠町三丁目と改称されました。 さて。旅籠町の由来となった旅籠ですが、幕末のころこにはほとんど姿を消していま す。「諸問屋名前」によれば嘉永(1848〜1854)のころまで残っていた旅籠は、わ ずか一軒だけとなり、代わりに米や炭、塩、酒を扱う問屋が増えていたことがわかり ます。街道筋の宿場町として誕生した旅籠町は、その後、活気あふれる商人の町とし て成長をとげたのてす。 |

昌 平 橋 昌平橋の架設はきわめて古く、寛永年間(一六 二四〜四四)と伝えられています。この橋は、一 口(いもあらい)橋(芋洗橋)、相生橋などと呼ば れたこともあります。 一ロ橋の名は、この橋の南側を西に向って坂を 登ったところに一口稲荷社(今の太田姫稲荷神社) があり、それにちなんで呼ばれていました。 「御府内備考」にはこの橋について、「筋違の西の 方にて神田川に架す。元禄の江戸図には相生橋と あり、聖堂御建立ののち、魯の昌平郷の名かたど り、かく名付給ひしなり。或人の日記に元禄四年 二月二日、筋違橋より西の方の橋を、今より後昌 平橋と唱ふべきよし仰下されけり、是までは相生 橋、また芋洗橋など呼びしと云々」とかかれてい ます。 すなわち。元禄四年(一六九一)将軍綱吉が湯島 に聖堂を建設したとき、相生橋(芋洗橋)と呼ばれ ていたこの橋は、孔子誕生地の昌平にちなみ昌平 橋と改名させられました。 明治維新後に相生橋と改められましたが、明治 六年(一八七三)に大洪水で落橋、同三二年(一八 九九)再架してまた昌平橋と復しました。 現在の橋は、昭和三年(ー九二八)十二月八日に 架設されたものです。なお「万世橋・昌平橋をき れいにする会」の働きかけにより、高欄・橋灯が 新しく修復されています。 平成六年三月 千代田区教育委員会 |

というわけで昌平橋を渡り神田川を越える。その先は中央線の赤煉瓦の高架の向こう側を歩く。

で今は赤煉瓦の高架で分断されているが見附橋というのが架かっていてそこを将軍が上野の寛永寺に行き来するときに使われたという御成道があったそうな。

御 成 道 「御府内備考」に”御成道、筋違広小路の東より上野広小路に 至るの道をいう”とあります。筋違は筋違御門のあった所で、現在 の昌平橋の下流五十メートルの所あたりに見附橋が架かっていまし た。御成道の名は将軍が上野の寛永寺に墓参のため、江戸城から神 田橋(神田御門)を渡り、この道を通って行ったからです。見附内 の広場は八つ小路といって江戸で最も賑やかな場所で明治時代まで 続きました。八つ小路といわれたのは、筋違、昌平橋、駿河台、小 川町、連雀町、日本橋通り、小柳町(須田町)、柳原の各口に通じてい たからだといわれます。また御成道の道筋には武家屋敷が多くありま した。 江戸時代筋違の橋の北詰めに高砂屋という料理屋があり庭の松が 評判であったといいます。明治時代には御成道の京屋の大時計は人 の眼をひいたようです。また太々餅で売出した有名な店もあり ました。 昭和五十一年三月 千代田区 |

こうやって一見何にも無いところを通っていると油断して通り過ぎてしまうことが往々にしてあるのだが日本橋から1kmの標識を発見。あと僅かでゴールだ。

神田駅のガードを抜け5分余りで、日本橋三越やらその向こうには日本橋の上を走る首都高が見えてきた。神田駅周辺はオフィス街なので休日は歩く人もまばらだが、かつての街道の起点は百貨店も多く歩道を歩く人も多い。加えてこの日は大江戸活粋(かっき)パレードの幟が立っておりつい一時間ほど前まで催されていたようである。まぁ人混みをかき分けて歩かずに済んだと喜ぶべきか。

16:13日本橋到着

というわけで区間が連続していなかったり、歩く間隔がめちゃめちゃ開いていたりした中山道の旅だがパズルに例えるならこれでようやく最後のピースをはめ込んだと言ったところである。とりあえず何かないかとウロウロすると道路元標があった。東海道をスタートしたときは反対側の歩道を歩いていたので気づかなんだ。

まぁそういうわけで今日のゴールのついでに甲州街道の旅をここからスタートというわけで、新たな旅立ちを迎える俺様だった。(東京駅までだけど)