大宮駅前

お盆休みはさすがに大宮から板橋を経て日本橋へ向かうのもバカンスっぽくないので、季節も良くなったことだし8月からしばらく中断していた中山道のお散歩の続きをおっぱじめることにした。もう横浜から1時間ほどで到着するところまで辿り着いているので車中で駅弁を頬張る楽しみも無く、缶ビールだけをやっつけ大宮で下車。

スクランブル交差点

電柱が消えます

氷川神社の案内板

氷川神社一の鳥居

さいたまスーパーアリーナ

さいたま新都心付近

鴻沼用水(遊歩道)

かつての浦和市の遺跡?

まだまだ開発中の新都心

与野駅に近づく

廓信寺

浦和橋

浦和橋(大宮方向)

浦和橋(渡ったところ)

浦和宿二・七市場跡

すでに宿場に入ったの?

浦和宿(多分)

大分人通りが増えた。

中山道浦和宿の石碑

もう宿場は終わり?

調神社の狛

反対側にも狛ウサギ

調神社

手水にまでうさぎたん

歩道の無い中山道

ラッキーの家?

南浦和小あたり

JR武蔵野線

焼米坂の石碑

焼米坂

焼米坂その2

六辻交差点

17号日本橋方面

高崎86km、熊谷44km、上尾17km

一服中

猫その1

猫その2

中山道に復帰

なんだか道路がつぎはぎだらけでほじくり返した跡があちこちにあるのだが、その理由が以下の通り電柱に書かれていた。

「平成19年度中に電柱を撤去する予定です」

どうやら電線やらその他もろもろ地中に埋設するらしい。

歩き始めてから15分ほどで氷川神社参道の前に差し掛かった。傍らの地図によると武蔵国一宮ということで寄らないといかんかなとも思ったが、ここから本殿まで約2kmほど有るとのことで参拝は断念。

〜氷川参道とその周辺の街を散歩してみませんか〜 2007年1月 氷川の杜うるおいのある まちづくり推進協議会 (氷川参道とは) 氷川参道は、氷川神社へ続く一の鳥居から三の鳥居までの長さ1.9km の並木道で、市街地の中心を貫く貴重な緑の軸です。 1628年(寛永5年)往還替えによって新たに大宮宿が整備される までは、ここを中山道が通っていました、「並木十八丁鉾杉つづき」と 「大宮をどり」に歌われたように明治期には鬱蒼とした杉並木でしたが、 その後の環境の変化などにより、現在ではケヤキを中心とした並木を形 成しています。 全部で約30種類、670本の樹木が植生し、うち23本(平成18 年11月末日現在)の大木が市の天然記念物に指定されています。 (氷川神社とその周辺の年中行事) 氷川神社では、折々に古式ゆかしい祭祀行事がいとなまれ、一年を通じて 多くの参詣者が訪れます、とくに「例大祭」に伴った 「夏祭り」や「大湯祭」に併せて行われる酉の市の「十日市」は、参道が 沢山の人出で埋め尽くされます。 また、氷川神社周辺の盆栽村や見沼田圃でも季節を感じるさまざまな楽 しいイベントが行われます。 (大宮薪能) 昭和57年の東北・上越新幹線の開業を 記念し、奉納されました。以来、毎年5月に行われます。 (夏祭り) 氷川神社の例大祭には、各町の山車や神 輿が参集し、大宮駅周辺では神輿、山車 の揃い渡御やパレードが行われ、暑い夏 をいろどります

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

まぁ埼玉まで足を伸ばすなんかそうそう来ないだろうからこっちも一度くらい寄って見たいところだが、線路渡って向こう側ともなると面倒くさいのでパス。この辺りは京浜東北線のさいたま新都心など言う駅が出来たりなんかして急速になんだか色々なものが出来ているようで辺り一面真新しい建物ばかりである。

そんな中道路の反対側を見やると遊歩道と書かれた看板となにか説明が書かれている看板が見えた。肉眼では内容はわからんがかといって道路の反対側まで行くのもアホ臭いのでデジカメを活用することにする。

うーんデジカメ最高倍率でも所々判読不能だが、どうやらおいらがいる真下を江戸時代に作られた用水路が流れているらしく、おいらが歩いている西側には赤いレンガの橋が見えるとのことだったがまったく気付かなかった。

「中山道歴史散歩コース」 鴻沼(高沼)用水と高台橋 ここは吉敷町4丁目です。 北袋町と吉敷町の境を流れる鴻沼(高沼)用水に かかる橋が高台橋です。かつてはV字型に彫られた深 い用水路でしたが、中山道の東側は暗渠になり、橋で あることに気付きません。西側は赤いレンガの橋 になっており、水の流れをみることができます。 鴻沼(高沼)用水は、八代将軍・徳川吉宗が享保13 年(1728)に見沼代用水西縁を○用した折りに○られ 当地の西側(さいたま新都心建設用地や与野市方面) に広がっている低地への灌漑用水にあてられました。 ここにまつられている2体の石仏は、右側が「お女郎 地蔵、左側が「火の玉不動」と通称され、中山道・ 大宮宿・用水路に関わる伝説があります。伝説につ いては○内に紹介してあります。 さいたま市教育委員会 生涯学習部文化財保護課 |

どうやら浦和市と与野市が入り組んでいたようで進行方向は与野、左手は浦和だったようだ。でこの辺り、まだまだ道路やら建物など作っている様子である。

さらに歩いていくと与野駅に近づいたようであるが特に何もないので通り過ぎると北浦和手前にて廓信寺の前に差し掛かると、なにやら看板が建っていた。

どうやらここがサツマイモの紅赤という品種発祥の地であるとのことである。

サツマイモの女王 紅赤の発祥地 江戸時代以来、関東でサツマイモといえば川越で、「アカヅル」、「アオ ヅル」といういい品種を持っていた。 ところが明治三十一年(一八九八)秋、浦和市北浦和(当時の木崎村針 ケ谷)で、それ以上のいもが発見された。 発見者はここの農家の主婦、山田いち(一八六三〜 一九三八)だった。 いちは皮が薄紅色の「八ツ房」を作っていた。それを掘っていると皮の紅 色がびっくりするほど濃く、あざやかで美しいいもが出てきた。八ツ房が 突然変異したもので、形も味もすばらしかったため大評判になった。 いちの家の近くに、いちの甥で篤農家の吉岡三喜蔵(一八八五〜一九三 八)がいた。この新しいいもに惚れ込み、「紅赤」と命名、それを広める ことを使命とし、懸命に働いた。 そのため紅赤(俗称、金時)はたちまち関東一円に普及、「サツマイモ の女王」とうたわれるようになった。川越いももむろん紅赤になり、その 名声はますます上った。 昭和六年(一九三一 )、山田いちは財団法人、富民協会から「富民賞」 を贈られた。それはわが国の農業の発展に貢献した人に贈られるもので、 農業関係では最高の賞だった。 今年、平成十年(一九九八)は紅赤発見から百年になる。さしもの紅赤 も最近は新興の「ベニアズマ」に押されて振わなくなったが、このいもほ ど寿命の長かったものはない。そこで山田、吉岡両家の菩提寺で、紅赤発 祥の地にある廓信寺の一角に、この功蹟案内板を設置することになった。 平成十(一九九八)年九月吉日 川越サツマイモ商品振興会 川 越 い も 友 の 会 浦和市教育委員会 廓 信 寺 |

しかしこんなところにサツマイモ畑が広がっていた光景は現在からは想像出来ないなぁ。

サツマイモから10分程歩くと京浜東北や宇都宮線を越える浦和橋の手前で自転車の一団とすれ違う。ここいらみたいに坂が無ければ自転車もらくだろうな。

で浦和橋を越え10分ほど歩くと「浦和宿 二・七市場跡」と書かれた杭が立っていた。その傍らには傍らには慈恵稲荷神社と刻まれた石柱が立っている

宿場に入ったなぁとわかるような木戸跡とかそういったものはこれまで見あたらなかったが浦和宿と書いてあるからここはすでに浦和宿なのか・・・

「浦和宿 二・七市場跡」より歩くこと五分あまり、漸く歩道の車止めに中山道浦和宿のプレートがはめ込まれているのを発見。浦和宿って書いてあるんだから浦和宿なんだろう。

しかし、駅に近づくにつれ先ほどから通りを歩く人が増えてきたんだが、その中に赤いジャージを着た人たちが増えてきた。これは相手チームはもちろん、下手こいた自らの選手にさえ容赦ないヤジを飛ばす最強いや最恐サポーターと噂に名高い浦和レッズのサポーターなんだろうか。

無礼でもあったらただ事では済まないのでとりあえず最恐サポーターに失礼の無いよう先を進むと、歩道脇の御影石の石塔になにやらプレートがはめ込まれているのを発見。

中山道は江戸日本橋を出発点として、終点京都まで六十九次あり、「浦和宿」は板橋 蕨と継いで第三宿目であった。 ‘ 今日、中山道拡幅工事による歩道設置にともない、「風格と落ち着きのある街」づくり を目標に、各関係者のご協力を頂いて歩道のモール化事業を完成した。 平成二年三月三十一日 浦和銀座誠商会 埼玉県、高砂共栄会 題字 今井満里 |

だがあっという間に人通りも少なくなり、前方左手には木々に囲まれた一角が見えてきた。

でこの木々に囲まれた一角は神社のようである。なぜか狛犬がいるべき所にはウサギがいる。その先に石柱が一対立っているものの鳥居はない。不思議な神社である。

由緒 畧記 当社は天照大御神、豊宇気姫命 素戔鳴尊の三柱を祭神とする 延喜式内の古社にして古くより朝廷 及び武門の崇敬篤く調宮縁起に よれば第九代開化天皇乙酉三月 所祭奉幣の牡として創建され 第十代崇神天皇の勅命により 神宮斎主倭姫命が参向此の清ら かな地を選び神宮に献る調物を納 める御倉を建てられ武総野の初穂 米調集納蒼運搬所と定めらる。 倭姫命の御伝により御蔵より調物 斉清の為め当社に搬入する妨げと なる為、鳥居、門を取拂はれたる事 が起因となり現今に到る |

でまたまた調神社の文化財について書かれた看板があった。

調 神 社 の 文 化 財 調神社旧本殿(建造物) 昭和五十三年三月二十九日市指定 一間社流遠り、屋根は銅板葺きである。向拝の軒は唐破風で、身舎桁行一・八〇 ㍍。梁間一・五〇㍍、これに奥行一・三〇㍍の向拝が付く。棟礼により、享保十八 年(一七三三)の建立であることが知られる。 扇面三十六歌仙絵(絵画) 昭和五十三年三月二十九日市指定 紙本墨書で、料紙は金地扇面であり、三六面中一八面が現存している。寛文九年 (一六六九)、将軍安泰などのため、近習四名が奉納したものである。 神 輿 鳳 凰(工芸品) 昭和五十三年三月二十九日市指定 神輿の頂につけられていた鳳凰で、鍍金した銅板で組み立てられている。高さ四 八・五㎝、翼の広がり三六・五㎝で、全体的に簡素であり、室町時代の作である。 調神社扁額(書跡) 昭和五十三年三月二十九日市指定 ケヤキ材で、たて九三・ニ㎝、棟五七・一㎝正面に楷書で「調神社」とあ る。金箔が押され、享和二年(一八〇二)に松平定信によって書かれたものである。 調 宮 縁 起(古文書) 昭和五十三年三月二十九日市指定 紙本墨書。寛文八年(一六六八)九月、玉蔵院十二世寂堂が撰した。式内社であ る調神社の創建、祭神をはじめ、中世末期の荒廃、徳川家光の社領寄進等が記され ている。 調神社の境内林(天然記念物) 昭和四十五年三月十日市指定 ケヤキやムクノキの大木を主とする落葉広葉樹の古木林てある。 昭和六十年十月 浦和市教育委員会 調 神 社 |

とりあえず参拝しようと、手水をさがすと・・・手水鉢に寄りかかったうさぎたんの口からちょろちょろと水が流れている。こんな所にまでうさぎたん・・・・

結局ウサギたんの謎は解けぬまま調神社をあとにし歩道のない中山道を蕨方面目指して歩いていく。

しばらく歩いていくと、割烹ラッキーの家という歴史を感じさせる看板があった。駄菓子屋ならともかく割烹でラッキーの家とは・・・しかも看板に描かれているのは男の子?それともおばちゃん?(女将?)とライオンとますますわからん。

まさかこんな住宅地でライオン(=ラッキー)を飼っているとも思えないし・・

ウサギたんとかラッキーの家とか謎を引きずりつつ、南浦和小の脇を歩いていくとなだらかな上り坂の先がえらい勢いで下っている。もう坂道なんて戸田橋と志村坂上あたりくらいなもんだと思っていたが、さいたま市内にもこんな坂があったのか。

で坂の頂上付近の真下にはJR武蔵野線が通っている。西側は小学校の地下、東側の土地が低くなっているところは防音のためかシェルターで覆われ、その先は再びトンネルとなっている。

坂の頂上付近には焼米坂と刻まれた石碑が建っており、わざわざこの程度の坂に名前が付くからにはやっぱり坂道が珍しかったんだろう。だが焼米坂の由来については記されていなかったのでまた謎が増えてしまった。

で坂を下りきってほどなく現れる信号付きの交差点を右折し、国道17号と久々のご対面となる。17号の日本橋側には外環の高架が見え、高崎側をみると高崎86km、熊谷44km、上尾17km書かれた標識がありずいぶんと歩いちゃったもんだなぁということを感じさせる。

17号を渡ってすぐに右が中山道なのだが、ちょっと先に六辻水辺公園という看板を見つけ、公園ならトイレくらい有るかなと休憩。うーん東屋と灰皿だけか・・・。まぁとりあえず一服。しかし水辺公園という割りには水が流れていないが・・・

園内に書かれた地図によるとこの公園沿いに歩いていけば再び中山道に合流出来るようなので、拡幅されて旧街道の面影などない道路より公園沿いを歩くことにした。

すると、2匹の猫が公園とお寺の境界の塀の上でのんびりとひなたぼっこしていたのでちょっかいをだしてみる。で猫いじっていたらなんだか猫の脂で手がベタベタする・・・。

とりあえずトイレ云々よりまず手を洗いたいぞ。

公園には手を洗える様なところはなかったのでやむなく再び中山道にでた。まぁもうすぐ蕨宿なんでなんかあるだろう。

一里塚跡

蕨宿入口が見えてきた

蕨宿入口

蕨宿入口(の裏)

蕨宿の街並み

蕨市のマンホール

カラータイル(太田宿)

蕨宿本陣

旅篭の夕食(再現)

大名の食事(再現)

蕨市立歴史民俗資料館

蕨市立歴史民俗資料館分館

分館の庭

国道17号に合流

合流点より中山道側

由来 昔、この辻地区は湿地が多く村人達は大変 難儀をした この水難を守る為水の神 弁財天を安置し地区の守り神とすると共に 中山道を旅する人々の安泰を願った 由来伝記の為有志相計り 祠を再建してふる里の道しるべととする |

こうして宿場町を意識した街の造りは久々である。

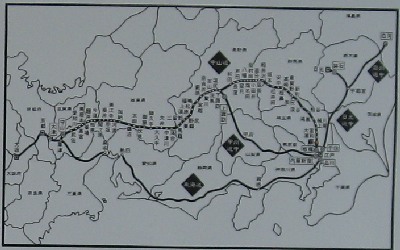

一 中山道と蕨宿 江戸時代、埼玉県内には五街道 のうち、中山道と日光道中が通 り、日光御成道や多くの脇街道が 通っていました。 中山道は、江戸日本橋から 近江国(滋賀県)守山宿までの67 宿の街道で近江国草津宿で東海道 と合流し、京都三条大橋に向か い、江戸と京都・大阪を結ぶ幹線 道路として創設されました。 蕨宿は、この中山道にあり、江 戸、日本橋から数えると2つ目の宿 場で、67宿のうちでも5指に入る 大宿場として栄え、埼玉県では最 初の宿場でした 二 蕨宿の成り立ちと形態 蕨宿の成立の時期には諸説があり ますが、慶長17年(1612)成立 という説が有力と考えられています 天保14年(1843)の蕨宿は、総 家数430軒、人口は2223人で した。大名・公家など身分の高い 人々の宿泊施設である本陣が2軒、 脇本陣が1軒、一般の旅人の宿泊の ための旅籠が23軒ありました。ま た、旅人と荷物を輸送する事務を行 う問屋場と高札を掲げる高札場が 一ケ所ずつありました。 蕨宿は宿役人がおかれ、交代で問 屋場に勤務して、乗り継ぎをする馬 や人夫の用意、物資の運輸、周辺の 村々からの人馬の動員などを行って いました。 三 蕨宿のまちなみと人々の暮らし 蕨宿は中心部のまちなみが南北10 町(約1090m)で、宿の周囲を 用水堀で囲み、外部の攻撃から守れ るようにしてあるのが特徴でした。 この堀は防火用水の役割も果たして いました。 蕨宿には青物、穀物、菓子、油、荒 物、材木など様々なものを商う店が あり、他にも豆腐屋、煙草屋、髪結 いなど色々な職業の人々が暮らして いました。毎年7月11日と12月26日 には市がたち、賑わいをみせまし た。 |

また歩道には木曽六十九次の浮世絵をカラータイルにして貼り付けてある。まぁ資料館はあるわ歩道にも細工して、しかも来る11月3日は宿場祭りと日本橋をスタートしてから二つめの宿場でこれだけ力入れるっていうのは東海道で例えれば川崎宿でこれだけのことをやっているようなものである。まぁその手前の品川宿は結構頑張っているのだが・・・

で歩いていると蕨宿陣と表札の掲げられた一角があった。とりあえず猫臭い手をなんとかしたいので立ち寄ってみる。

蕨市指定文化財 蕨本陣跡 蕨宿は江戸時代に中山道第二の宿駅として 栄えたところである 慶長十一年(一六○六)蕨城主渋川公の将 佐渡守岡田正信の子息正吉が初めて蕨宿 本陣問屋名主の三役を兼ねたと伝えられる その後その役は子孫にうけつがれ明治 維新まで続いた 蕨本陣の建物は今は同家にのこる本陣 絵図面などによって知る外はないが公家 大名などが休泊し文久元年(一八六一) 皇女和宮が御降嫁の折には御休息の場となり ついで明治元年(一八六八)同三年には 明治天皇の大宮氷川神社御親拝の際の 御小休所となった 現在岡田家には古文書古記録歴史的 遺品などわが国近世交通史の研究に重要な 資料が多数保存されている 撰文 大野晋 蕨市教育委員会 |

で本陣跡に併設された歴史民俗資料館に入り、野良猫をなでてギトギトになった手を2Fのトイレで洗い、1Fの展示フロアに戻る。

まず目に付いたのはガラスケースの中に展示された旅篭の夕食を再現したものだった。青菜の味噌汁、卵、根菜とこんにゃくの煮物・・・以上。まぁ毎日こんな物食べてりゃメタボリック症候群とは無縁だわな。

でもう一方のガラスケースには大名の夕食が展示されていた。さすがにこちらは一汁一菜というわけにもいかないのかお膳が3つも並んでいる。

山盛りのご飯に、汁(根芋)、おかずに生イカ、いんきんのせん?(インゲン?)、長芋、椎茸、いんきん、アワビ、卵焼き、たくあん、メインディッシュにワカナゴの塩焼きに葉ショウガ、レンコンの木の芽和えにイナゴに白瓜の酢物と品数も格段に多い。まぁ蕨あたりまで来ると東京湾の魚が口に入るようである。そこから先はずっと鮒とか鯉だろうから、京都から来れば久々の海の魚、京都に向かえば最後の海の魚となるわけである。

まぁもっとも庶民の口に入るようなものではなかっただろうが・・・

で食事の資料を眺めていたらおいらも飯食っていないことに気づき、向かいのラーメン屋に入った。先客もいるようだしまぁそれほどハズレではなかろうと店内に入るとまるで養豚場のそばを通りかかったような臭いが充満していた。

この手のラーメンはやみつきになるかそうでないかどっちかだが、普段白濁しつつも豚臭くない横浜家系ラーメンを食べ慣れている俺様には少々厳しかった。 で再び街道歩きに戻り、薮原、贄川、洗馬宿が描かれたカラータイルを通り過ぎるとまたまた資料館があった。 先ほどの資料館の分館らしい。

分館は、明治時代に織物の買継商を行っていた家を そのまま利用したものです。敷地は516坪(1705㎡) あり建物は、95坪(313㎡)の木造平屋、寄棟 造りで、中山道に面した店の部分は明治二十年(1887) に作られたものです。また蔵には「わらび文庫」が あります |

なお「わらび文庫」は小部屋の一角がぎっしり詰まった本棚に囲まれており、主に近代史の本が並んでいる。まぁ余り時間もないので何冊かパララとめくって分館を後にした。

分館を出て程なく、再び国道17号に合流した。これで小さな蕨市を抜けまもなく戸田市にに入るようだ。

戸田市

日本橋まで18km

17号を左に逸れて出てきたところ

道路を渡った先に続く中山道?

渡った先の中山道?

花火が描かれたカラータイル

川岸3丁目交差点

新幹線と埼京線の高架

菖蒲川

戸田橋その1

戸田橋その2

戸田橋その3(上流側)

東京都に入る

戸田橋(日本橋まで16km)

新河岸川

左へ逸れる道

志村一里塚その1

早速、左手に逸れる細い路地があったのでそれっぽいかなと行ってみる。

が、2車線幅の道路に突き当たりその先には2車線幅歩道付きの道が続いている。まぁ確証はないけど17号を歩いて戸田橋へ向かうのも楽しくないのでまぁいっかと進んでみる。

で歩道には花火が描かれたカラータイルが配置されている。まぁ戸田といえば競艇か花火大会くらいしか思いつかないので非常にわかりやすいってところだろうか。

特にここが中山道だと確信できるようなものを見つけられぬまま戸田橋が近づいてきた頃、この道も終わりやむなく17号方面にに戻る。

17号に出ると交差点の名前が川岸三丁目と記されていることからも荒川の側に近いようだ。

川岸3丁目交差点を左に曲がると前方に上越・東北新幹線と埼京線の高架とその先には緩やかな上り勾配な見える。いよいよ戸田橋だろうかと思い歩いて行くと、そいつは菖蒲川という運河のような川に掛かる橋だった。

でその先にはいよいよ戸田橋が見え、今度こそ東京都に突入である。

戸田橋を渡り始め、確か中山道は現在の国道17号より下流側を通ってたらしいので下流側の河川敷に昔の渡し場の跡を探してみるが見あたらなかった。渡し場公園いや、渡し場跡と書かれた杭ぐらいあるかなぁと思ったんだが・・・

上流側は競艇場があるのだが今日は開催日じゃないのか静かだった。以前伊勢街道を歩いたときに大分離れた津の競艇場の草刈り機の音のようなエンジン音が聞こえていたんだが開催日はやっぱりやかましいのだろうか?。それとも17号を行き交う車の騒音でかき消されちゃうんだろうか。まぁ確かに伊勢街道は一面田んぼやら畑の長閑な所だったしなぁ。

そうこうしているうちに、東京都板橋区と記された標識を過ぎて遂に東京都に入った時に併走する新幹線がおいらを追い抜いて行った。

やがて橋も終わりに近づき、日本橋まで16kmと書かれた標識がガードレール脇に有った。まぁあと4時間も歩けば中山道の旅も終わりであるが、ゴールは次の機会にして次回スタート時にはお昼に環七沿いのラーメン屋にするか巣鴨のとげ抜き地蔵の隣のカレーうどんにするか悩むとしよう。ん?橋の終わりにまたまた「東京都板橋区」と記された看板があるが・・・

で程なく新河岸川を越え、特になにも無いまま1kmほど歩くと左に逸れる道があるので直感で旧道だと思い逸れてみる。が特になにも無いまま環八を経て再び17号に戻る。

志村坂下の交差点を過ぎ、緩やかな坂を登っていくと左手にはお寺さんの庭園が見えるのだが、実際のルートは先に左に逸れた道から環八を渡り、更に17号を渡り志村坂上の交差点で17号に合流するのが正しいようだ。

というわけでショートカットした形になるが、多少の間違いはしょうがないというスタンスで散歩しているので2002年の東海道53次の岡部にて宿場すっ飛ばすとかいうミス(※宿場が工事で全面通行止)でも無い限り気にしてはいけない。まぁこの中山道も宿場町ではないが武佐と愛知川の間の五個荘を思いっきり道を間違えてすっ飛ばしているミスについては機会があれば歩いて見たい。だが今回しくじった志村坂下から志村坂上までの間は・・・これは見とけ!というものも無さそうだしなぁ。

志村坂上の一里塚が見えてきた。加えてここには都営三田線の志村坂上の駅があるのでここでゴールとして次回日本橋までの12kmを残して本日の旅を終えるのであった。

志村一里塚 江戸に幕府を開いた徳川家還は、街道整備のため、慶長九年(一六 O四)二月に諸国の街道に一里塚の設置を命じました。これにより 五間(約九m)四方、高さ一丈(約三m)の塚が江戸日本橋を起点に して一里(四㎞弱)ごとに、道を挟んで二基ずつ築かれました。 志村の一里塚は、本郷森川宿、板橋宿、平尾宿に続く中山道の第三番 目の一里塚として築かれたもので、天保元年(一八三O)の「新編武 蔵風土記稿」では「中山道往還の左右にあり」と紹介されています。 幕末以降、十分な管理が行き届かなくなり、さらに明治九年(一八 七六)に廃毀を命じた法が下されるに及び多くの一里塚が消滅してい きましたが、志村の一里塚は昭和八年から行われた新中山道の工事の 際に、周囲に石積みがなされて土砂の流出をふせぐ工事が施されて保 全され、現在に至っています。 今日、現存する一里塚は全国的にも非常に希なもので、都内では北 区西ケ原と志村の二ケ所だけです。そのため交通史上の重要な遺跡と して、大正十一年(一九二二)に国の史跡に指定され、昭和五十九年 に板橋区の史跡に登録されました. 平成十七年三月 板橋区教育委員会 |

で塚の脇には板橋十景と言う物が紹介されていた。

板橋十景 平成15年2月に区制70周年を記念して区民応募により 「板橋十景」を選定しました。(板橋区) 1.赤塚溜池公園周辺(赤塚5丁目) 2.板橋(本町) 3.いたばし花火大会(荒川河川敷) 4.志村一里塚 5.石神井川の桜並木(石神井川沿い) 6.松月院(赤塚8丁目) 7.田遊び(徳丸北野神社/徳丸6丁目) 田遊び(赤塚諏訪神社/大門) 8.高島平団地とけやき並木(高島平2・3丁目) 9.東京大仏(乗蓮寺/赤塚5丁目) 10.南蔵院のしだれ桜(蓮沼町) |

番外

で志村坂上からどうやって神奈川県の片田舎まで帰ろうか・・・と考えたが電車で帰るルートすべて3回以上の乗り換えを強いられるので、くたびれた体にはちょっと酷である。多少時間は掛かっても乗り換えが少ないルートを検討した結果大手町まで行ってそっから東京駅の八重洲口に回って東名バスで帰ることにした。

これで乗り換えの煩わしさを省くことは出来たが三田線の大手町から東京駅の八重洲口まで長い道のりはくたびれきった足を更にくたびれさせる羽目になってしまった。まぁどうやって帰っても2時間コースなので、これなら距離的にはよっぽど遠い大宮のほうが時間掛からないような気がする。

で久々に東名バスの乗車券を買うといつの間にやら座席指定に変わっている様だ。まぁ満席なので次のバスでと言われることは滅多にないし、確実に乗れたところで到着時間は道路次第なので座席指定のメリットって、複数人で乗るときに席を固めたいとか、座席に荷物載せているような奴対策くらいしか思いつかないが・・・

などと思いつつ缶ビールで喉を潤しながら帰路につく俺様であった。